推广

推广

最近,一款名为《孤星猎人》的Roguelike策略游戏吸引了陀螺的注意。其亮点不仅在于“星际战舰对轰”的题材足够新颖,用“比数字大小对波”的形式展现了不一样的博弈乐趣。

Steam好评率92%

更令陀螺好奇的,是该作主创团队的故事。据了解,《孤星猎人》仅由两人完成,两名主创先后工作于明星大厂,担任过主策、系统策划等职位。而在大厂上了四年班之后,二人却于2021年毅然辞去高薪工作,凭一腔热爱闯入单机游戏赛道追梦。

他们是如何下定决心的?面临过哪些困境?《孤星猎人》能支撑他们的创作循环吗?在家里“搓独游”还有出路吗?我们有太多想要了解的故事。不久前,陀螺与本作制作人术纷叁聊了聊。从术纷叁口中,我们得以了解这场冒险的前因后果,以及另一位主创老杨的创作点滴。

如果你也想从大厂离职去做一款属于自己的游戏,不妨先看看他们的故事吧。

以下为对话内容,为方便阅读稍有调整:

出来单干,不代表断了回大厂的路

陀螺:《孤星猎人》卖了多少份?回本了吗?

术纷叁:现在应该是6万份多一点。在我们现有工资体系下,还没有完全回本,但是正式版还没发(采访时未发,后续4月3日已转正式版),我估计转正之后后续还有一些收入。但不管回不回本,都不会偏离回本线太远。

我们在这个游戏上花了太多时间,做了快4年,如果我们是2年做完,那我们现在已经开开心心回本了,剩下都是赚的。

陀螺:平时你们给自己开工资?

术纷叁:对,这是我们的主要支出,不过只有大厂上班的百分之五六十。然后音乐外包,美术有一小部分是外包的,还有就是本地化,除工资外就这三方面有开支,但跟工资比起来都不算多。

陀螺:按理说你们在大厂的收入还不错吧,为什么会选择做独立游戏?

术纷叁:最主要的原因当然是想为自己做些游戏,时间支配相对也更自由一些。

我们当时想的是,出来做独立游戏其实会得到一些大厂经历中没有的经验,而这部分经验,或许可以帮助我们形成一些其他的竞争优势。即便失败了,也可以再回去上班嘛。你看现在那些大厂手游,其实也不仅是单纯做数值和人设,它也需要有玩法,所以并非完全断绝了“去大厂上班”这条路。

另外我们其实拿了投资,我找了个认识的朋友,说服他投了我们。资金方面足够把第一款游戏做完,当时也没给具体的完成时间。

陀螺:你们是因为共同喜好一起组队做游戏的?

术纷叁:对,蛮难得的。因为大部分的独立游戏开发者都是“独狼”,能有一个两人团队已经蛮不错了。我俩也是凑巧,因为我们之前是一个项目组的,刚好发现大家玩的游戏类型差不多,也都有出来做游戏的想法。

陀螺:你俩有什么共同的游戏爱好?

术纷叁:回合策略类游戏我们都蛮喜欢的,像《杀戮尖塔》和《陷阵之志》,还有一些解谜的,像《奥伯拉丁的回归》我们也喜欢。

术纷叁认为《杀戮尖塔》依然是最好的肉鸽卡牌

陀螺:你们具体怎么配合?

术纷叁:因为我们都是策划出身,所以在设计上我们就共同探讨,一起做设计。程序由他负责,美术我来负责。策划是我们强项,所以也是我们工作的重心。

陀螺:我看很多玩家说美术是比较大的短板。

术纷叁:对,这点我们一直都知道——我也是在网上报了一些课,系统性地学了一下就开始画了。所以我们想的是尽量不要“让美术淘汰玩家”,因为我们是一个玩法导向的团队。

陀螺:当时没试着去找一个美术伙伴?

术纷叁:我们也想,但是比较难找。你认识的人不一定有意愿出来做游戏,有意愿出来做游戏的人,又不一定想和你做同个类型的产品。尤其大厂美术的工资很高,就更难找到人愿意出来了。

所以下一款游戏,我们还是想找一个美术伙伴。我觉得人还是在自己擅长的领域做事比较好,像我在《孤星猎人》的美术上花了非常多时间,但实际上出来的效果依然不好,如果我把这些时间投入到设计上,可能会缩短很长的开发时间。

开发独游,焦虑和痛苦才是常态

陀螺:看来你们打算做第二款游戏了?

术纷叁:既然第一款游戏能回本,那第二款游戏肯定是想继续做下去的。我们看过一个Steam的统计,说第一款游戏回本概率大概在5%左右,而第二款游戏回本概率大概是50%,所以如果我们第一款都能够回本,那第二款游戏情况大概率会更好一些。

陀螺:但有些厂商的续作卖得不如第一款好。

术纷叁:我相信《孤星猎人》没有太大的运气成分,我们也没选爆火题材或风口类型,DBG(牌库构筑游戏)这个品类的市场已经蛮稳定了,所以我们的设计水平应该是跟销量强相关的——我实在想不出我们游戏还有其他吸引人的卖点,那就只能是玩法设计了。

陀螺:《孤星猎人》开发过程中有总结什么经验吗?

术纷叁:最大的问题是对开发周期的把控。《孤星猎人》原本预期是一年半到两年把游戏做上线,现在超时一倍了。

我们踩了很多坑,做了很多效率很低的设计,所以看上去一直在做设计,但实际上对游戏体验的变化并不大;此外还浪费了很多时间在美术迭代上,早期的一些美术投入都是浪费的。

陀螺:有人说创作者最好的是两种状态,一种是快乐,另一种是幸福,你们达到了这种状态吗?

术纷叁:在开发《孤星猎人》的前几个月,做模型快速迭代的时候确实蛮开心的,也很舒服,觉得自己在做想做的东西。

但是在更长的时间里并不快乐。最初的几个月过了,剩下的三年时间,更多时候是焦虑和煎熬。我看过一些开发者的采访,感觉大家的经历都差不多,一开始做新东西都很兴奋,而到了中间的堆量期就很痛苦;不过到最后上线看到反馈,又觉得还好。

总的来说,我觉得开发独立游戏焦虑、痛苦的时候会多一点。

陀螺:为什么中间那3年会觉得煎熬?

术纷叁:很多原因,一是堆料非常花时间,另一个原因则是游戏没有快速迭代了,每次只有很小的一点进步,你感受不到游戏在快速变好,你会开始怀疑自己。比如说我们大部分时间在怀疑这个游戏好不好玩,因为我们自己玩的太多太多了。当我玩了一两千个小时后,我真不知道这游戏到底好不好玩了。没有这个反馈之后,我对上线之后的表现会更加怀疑。

陀螺:堆料带来的边际效应很低。

术纷叁:对,堆料带来的反馈非常低。实际上整个游戏的结构成型只花了几个月时间,但真正做出来我们花了三年多。

像我们做了30多个船长、几百个宝物和部件,但不是说做完这些就好了,而是说100个里面可能会淘汰掉其中50个,想50个更好的。比如我们一艘飞船85个部件,但实际上一艘飞船设计出来的部件可能有两三百个,但最后都被淘汰掉了,剩下85个。

陀螺:但这些堆料又是必须的?

术纷叁:我觉得任何堆料都是对游戏体验的改善。

但堆料有一个效率的问题,比如说花两三个月时间做这些东西对游戏体验能有多大的提升?如果只提升一点点,那它的意义是不是就不大?所以我们的经验教训是,我们需要把有限的时间投入到更关键的地方,而不是在那些对体验改善不大的地方。

陀螺:相比在大厂那会儿,现在你们心态怎么样?

术纷叁:显然是更焦虑,因为在大厂的时候公司会帮你兜底,给你发工资;再差不过就是项目解散,然后分配到其他项目组;最差可能是整个公司都不行了,那你就换新工作。大厂相对独游肯定更稳定一些,收入也更高。

而做独游你会质疑自己的游戏做出来究竟好不好玩,多少人愿意买单,会不会暴死。虽说投资人会帮我们分担一些风险,但还是需要自己承担盈亏。

陀螺:你们俩平时安排多长时间在工作上?

术纷叁:不一定,自由安排,如果没事我们大部分时间都在工作,如果有事,就先处理其他事。比如说《黑神话》发售的时候,我们一整个星期都没做游戏,只是在玩而已。

陀螺:我以为你们焦虑到把所有时间都投入到游戏开发上了。

术纷叁:其实不是,按照我们的经验来看,游戏设计不是花的时间越多,做出来的成果就越好。如果你每天能保证5—7小时的高效设计,就已经足够了。与其在那里干想,做效率很低的工作,不如想办法提升自己的效率,压缩无效的工作时间。

陀螺:最后能搓出一个销量过得去的游戏,还是挺有成就感的吧?

术纷叁:对,尤其是在看到一些玩家的反馈之后。虽然出来做独游确实放弃了一些经济收益,但也会相应地带来一些创作上的满足感和成就感。

从大厂到独游,经验是互通的

陀螺:在大厂时,你们有设计策略游戏的经验吗?

术纷叁:我们其实啥都做过,包括在没正式出来单干之前,我们俩还用业余时间做了一个没上线的DBG项目。那款游戏在设计上给了我们很多经验和教训,做完之后,我们觉得差不多可以出来做了。

陀螺:这种经历对独立游戏人来说重要吗?

术纷叁:蛮重要的,自己做过和单纯有想法是完全不一样的。如果直接辞职出来做,就没有校验的过程;想要验证自己行不行,最好先用业余时间做一些小项目试试手,生活也更有保障。

陀螺:当初怎么想到“比大小对波”这个点子的?

术纷叁:因为我们之前用业余时间做过一款DBG的肉鸽游戏,但没上线。所以离开大厂后就想先做DBG,这个类型我们比较有把握,也比较喜欢。

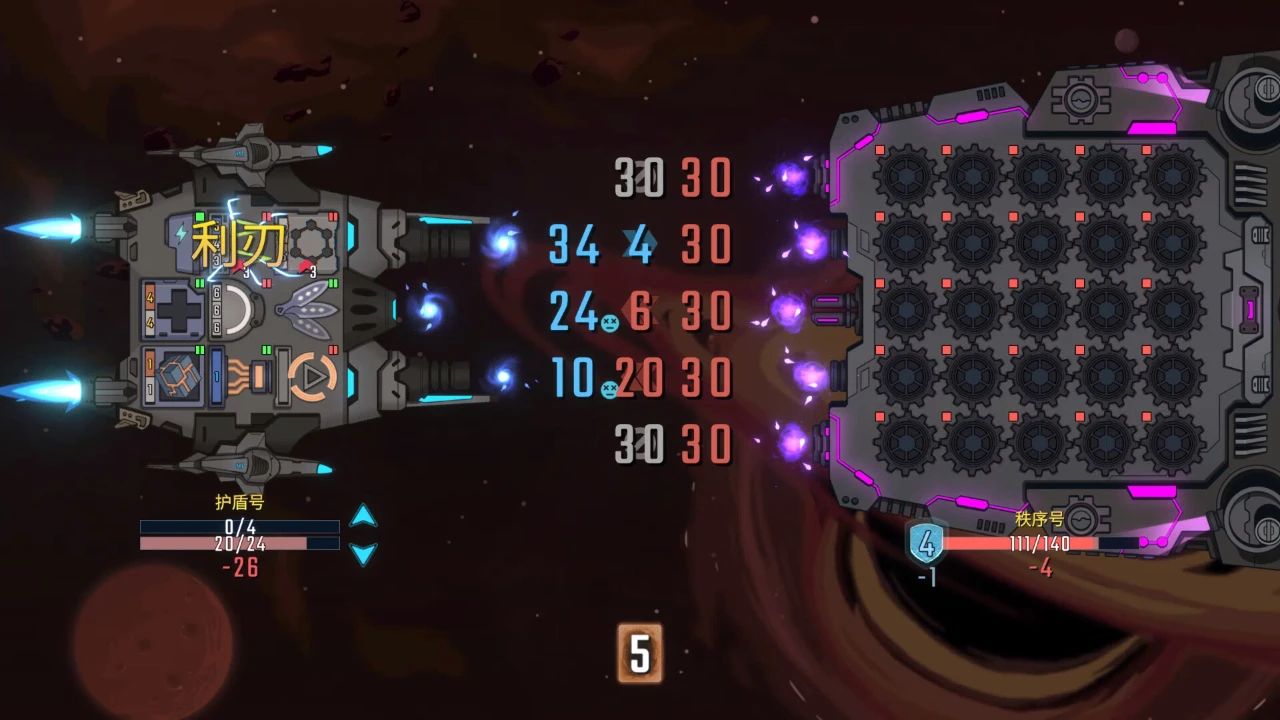

具体到这个点子,我们其实最初是想给肉鸽卡牌找一个全新的战斗原型。我们发散思维想了各种各样的战斗原型,最终有了“对波比大小”,才确定下来要做这么一个游戏。至于说这个想法到底怎么来的,并没有一个循序渐进的过程,它是一下子就出来了。

陀螺:部分玩家说游戏存在一定学习门槛,你们当初有考虑到这一点吗?

术纷叁:有的,我们做着做着就发现这规则的学习门槛不低,因为有很多新概念要传导给玩家。不像在《杀戮尖塔》你可以清晰看到每一张卡牌上的效果描述。比如说“对敌人造成6点伤害”,那你把它甩到敌人身上就是打6点血,这比我们的战斗原型要直观不少,我们有点绕。

陀螺:未来还想在Roguelike这个品类上深挖?

术纷叁:目前我们已经在构思下一款游戏了,基本上还是肉鸽卡牌,但是会在玩法上寻求些不一样的东西。

这样做有好有坏。如果一直沿着同一个品类去做,你就能积累到稳定的玩家群体,同时你设计水平的提升以及获取的经验教训也都是关于这个品类的,后续效果会很直观。坏处是你做多了以后会有点疲惫,考虑的东西也会更多,不敢随便跳出去。

陀螺:你觉得做一款肉鸽游戏最难的部分在哪?

术纷叁:最重要的东西是想规则。它其实分为两个阶段,一个是规则成型的阶段,另一个是游戏堆量迭代的阶段,其实两个阶段都非常重要,缺一不可。

不能说有一个好的原型,不去打磨,那最后出来的场景体验会比较差;但如果没有一个好的原型,我就算打磨得很好,最后可能也会有一些致命的问题。

陀螺:你会不会觉得Roguelike市场有点饱和了?

术纷叁:这几年肉鸽产品的数量确实有点多,竞争也很大,但如果你有独创性的东西,那仍然能保持一定的竞争力。

真正饱和的其实是同质化的产品,例如模仿《杀戮尖塔》做些小创新,但玩起来又不如《杀戮尖塔》简洁的产品,在市场上就很难有作为了。

相反,你只要有一些自己的东西,那就有市场。比如《怪物火车》《背包英雄》《阿斯特赖亚》《雪居之地》等等。哪怕是《孤星猎人》,虽然市场表现一般,但也有一票热衷的玩家。

陀螺:很多团队选择做肉鸽,是不是因为肉鸽最容易把内容量给堆上去?

术纷叁:不对。就我这几年的感受而言,其实做流程游戏比做肉鸽需要的内容量还少一点。我做一款流程游戏,可能只要保证七八个小时的游戏体验就可以了。但做肉鸽,玩家对你的预期就是二三十个小时起步。虽然看上去可以重复利用敌人、部件等等去堆一些内容,但因为肉鸽的天然属性,玩家对它的总体时长要求会更高。

陀螺:一次完整的独立游戏开发经验能作为去大厂上班的背书吗?

术纷叁:可以的,实际上我同事去一家大厂时拿的履历就是我们之前开发的一款独立游戏。因为那边想做一个Roguelike相关的玩法,所以他就用那份经历去面试了这个系统的策划。

我估计不是所有的大厂都需要,但我们可以找到找针对性的项目需求。做独立游戏的经验本来就更专精于某一个方向,所以如果项目足够匹配的话,项目组会非常需要你,只是能匹配的项目会比较少一些。

陀螺:同样是4年时间,你觉得在大厂的收获多还是做独游的收获多?

术纷叁:我觉得是不一样的方向,在大厂你会接触更多的人,设计理念也会更商业化一点,而独立游戏相对来说更偏玩法向一些,商业性的东西就会少一点。

做独立游戏,需谨慎入行

陀螺:从那几年你在大厂的观察来看,身边想出来自己做游戏的人多吗?

术纷叁:有这种想法的人蛮多的。因为大部分人入行做游戏是因为喜欢游戏,想做一款能够取悦自己的游戏,但是在大厂上班大多是做由公司和市场主导的产品。不过想归想,有想法离真正出来做还差蛮多的,出来做的是少数。

陀螺:都是止步于有想法的那一步?

术纷叁:对,因为会有生活的压力,又不是可以什么都不管。

陀螺:我听很多人说,大部分独游1万份都卖不到,而即便卖了1万份赚的钱也不如在公司上班。

术纷叁:我觉得这个说法完全正确。但是要看从什么角度出发,如果你进游戏行业就是为了赚钱,除非你真的非常厉害,随手就能开发出类似《小丑牌》《动物井》的游戏,不然你不会出来做独立游戏,你会在大厂好好上班。如果你出来做独立游戏了,那我相信你肯定有一些赚钱之外的追求,不管是自我实现也好,自我表达也好,自己支配时间也好。

我们不是提倡大家不要在意经济收益,实际上我们出来做之前,对经济方面的考量是比较充分的。

一方面我们先拿了投资才出来做,只是降薪。另一方面,独游市场每年有多少成功作品,有多少独游上线,我们看过数据,知道成功率非常低。而且大部分独游开发者的水平参差不齐,你需要对自己有一些认识,知道自己大概处于什么位置,回本概率高还是低,综合考量了这些东西之后,我们才出来做独立游戏。当然,就算你都想过,出来做独立游戏也是一件风险比较高的事。

陀螺:现在不少人刚毕业,甚至没拿投资就自己做独游了,你鼓励这种做法吗?

术纷叁:我个人当然不提倡。因为独游不是很赚钱的市场,很多人自己出来做可能是头脑一热,但他只看到了做独游快乐的地方,痛苦的地方并没有体会到,可能过两个月就没热情了。另外,因为幸存者偏差,总是盯着一些头部作品,幻想自己也能做出头部作品,但这个市场其实不是那样的。

所以一方面我们觉得大家应该谨慎入行,就像我刚才说的,独游不是一个经济上很不错的行业;另一方面,玩游戏和做游戏是两码事,做游戏需要很大的热情和毅力。

如果你真要尝试的话,我们建议可以先兼职尝试一下,如果你是在校大学生,那当然最好。你可以用业余时间尝试开发一下,比如做一些小项目,给自己喜欢的游戏做一个mod,或是做一个很小的桌游,通过这些方式确定自己有兴趣并且有能力做出一个完整的作品,那么你可以再考虑出来全职做游戏。

陀螺:独立游戏真正能做完的其实没那么多。

术纷叁:对,你哪怕认真开发一个自己喜欢的游戏的mod,能把它完整弄好,也不是简单的事。我的建议是,如果你真的已经开始全职做独立游戏了,第一款游戏一定要做得很小很小,确保自己几周或几个月内能做完,绝对不要让自己第一款游戏的项目周期超过半年。

为什么说时间要短呢?

第一,因为一般来说,真正的项目周期往往是自己预估的2倍以上。《孤星猎人》我们原本预估一年到一年半,结果做了快4年,这还是建立在我们有一些开发经验的基础上,如果你的经验还不是很足,超出的时间可能还会更多。

第二,刚开始做游戏的时候,你的设计水平还处于最菜的阶段,你不应该投入过多时间去做一个非常宏大的项目,而是应该做小项目来迅速迭代,锻炼设计能力。

第三,刚开始做游戏,你的最终目标不一定是做一款非常厉害,非常完善的游戏,你的首要目标肯定是做完。我觉得能做完一个游戏就是个不错的开始——如果能在三四个月内做一款小小的游戏,即便卖得不是很好,不一定能回本,但只要能上线就是一个好的开始。

陀螺:对刚毕业的新人来说,是不是先去游戏公司锻炼一下、积累点经验再出来做比较好?

术纷叁:不一定,因为积累的不是相同的经验,你刚开始上班的时候,更多是做螺丝钉的工作,而不是主导设计,当然你也能积累一些经验,但我更推荐上学的时候尝试做一些独立作品,或是找游戏公司实习。我觉得最好能在大学毕业之前就尽量去做、去试错,因为那时候时间更多,而且试错成本也很低。

下载「陀螺科技」APP

获取前沿深度元宇宙讯息