在时间面前,在“做出一款真正的好游戏”的梦想面前,人人平等。

我的朋友吴君最近很不开心。他刚入职国内某家大型游戏公司,还不到一个月就已经打起了退堂鼓。

“我想去美国。”他对我说,“现在就申请!”

吴君几个月前加入了一个海外游戏开发者的群。那些开发者们多毕业于国外那几所开设游戏专业的、久负盛名的学校,如今也大多就职于大名鼎鼎的厂商。他一直很羡慕这些在美国的前辈和同行。

在他的想象中,美国大概是游戏开发者的天堂——成熟的工业体系,先进的技术,优质的IP,还有丰厚的回报。

但这毕竟是一个影响深远的人生抉择:放弃国内游戏公司的工作,在美国读两年书,再加入一个美国的游戏公司……他不清楚自己要为这个决定付出什么样的代价。而更可怕的问题是:“如果最后美国的游戏公司和中国也没有什么区别,那我该怎么办?”

我问他:“你最担心的是什么?”

“最主要的是两个。”他说,“一个是‘螺丝钉’感……我害怕自己永远在大企业里做一个可有可无的零件。另一个是表达空间,我不知道我去了美国之后,还能不能做出中国味道的东西,还能不能做自己真正喜欢的东西。”

于是我给他讲了下面的这些故事。

一座城市蕴含着无数人的梦想,对于游戏人而言,生活究竟是怎样的?

1

就像世界上的其他大企业一样,美国的大型游戏公司也讲究“集中力量办大事”。李景明现在就职于一家位于西海岸的公司——大名鼎鼎,而他正在参与开发一款著名的大IP系列游戏新作。

他熟悉美国大厂的这一套。“大项目一般至少都要两三年,发布日期是早定死的,每个环节的流程都必须按部就班,不能延误。整个生产线(Pipeline)发展得非常成熟。”

“研发团队加管理团队有两三百人,加上其他辅助工作的人员,可能就有五六百人。”李景明说,“只是让五六百人正常协作,就需要很多流程上的规定,或是项目管理上的安排和分配。”

大厂就像一台巨大的生产机器。高度成熟的生产线环环相扣、紧密配合,永不停歇地运行下去,源源不断地生产新的产品。“打个不太恰当的比喻,这种做法就好像是美国的政治制度。就算总统死了,国家也会照样运转。”

工作到第四个年头,他已经换了3家工作室,经手过的项目中,有的游戏他比较喜欢,有的游戏他只是觉得“还行”,但作为程序员来说,工作落到实处,它们的运行逻辑基本是相同的。

“会觉得自己像是大机器里的螺丝钉吗?”我问他。

“也还好。”他说,“项目还在设计阶段或初期阶段的时候,如果对自己在做的工作有一些超出公司需求的想法,公司会欢迎你去尝试。但如果进入开发流程,就得完成自己份内的职责。”

我继续问他:“在一个3A作品的团队里,每个人只负责相当小的一个部分,比如捏一张脸,或者一把武器,会不会觉得自己的工作很微小?”

“就算是这样,你也可以将这一个小点做到极致。如果你做的这一块能成为业界的一个标杆,哪怕不是一个特别大范围内的标杆,带来的成就感也会很大。”他告诉我,“追求精益求精,对我来说也是一种匠人精神的体现。”

在他看来,因为这一套流程成熟而稳定,人的话语权和位置在很大程度上跟能力是挂钩的。多多拓展自己感兴趣的领域,在私下里提升自己的能力,在“份内事”之外还有所建树,“职业道路会越走越宽……到最后,你不会只是一颗螺丝钉”。

李景明生活的城市

2

但在阅尘眼里,使“螺丝钉”感加剧的是没有尽头的加班。

全世界游戏行业都有加班过度的问题,美国也不例外。在美国的游戏公司工作,强度高、工时长并不是什么新鲜事。从业者们也大都接受这一点。但阅尘在这一点上是个强硬派:加班是不可能加班的,宁愿换工作也不加班。

研究生刚毕业那会儿,他进入了一家以加班文化出名的大公司。

“因为每天会有一些预期收益(Revenue Goal)之类的东西,所以经理(Manager)会觉得明天必须做出什么东西来,我们就得在晚上现做。而我的经理又是会对每个特性(Feature)管得很细的人,所以整个做决定的过程也会很慢。”

“加班有千万种理由,总的来说就是——总能有理由让你加班!”阅尘笑了起来,“但工作到两三点,效率会变得很低。到了那个时间,我根本不在乎我到底在做什么,只有一个目标,就是做完走人。这已经超越了‘想把这个东西做好’的感觉。”

他喜欢在手头开发的游戏里想些有趣的点子,比如放进一个有特殊含义的数值,或者融入一些自己喜欢的元素,只要不影响整体的游戏,他会试着进行最大限度的自由发挥,这令他能够保有一种虽然微小但却重要的“自我表达感”。

但一旦加起班来,这些小心思就荡然无存。“加班到那么晚,什么能过我就做什么。跟经理合作得多了,你大概就知道什么东西是可以过的,然后你就机械地去做那样东西,懒得去想自己想要的是什么了。”

“完全KPI驱动。”他说,“我不再关心我最终写进去的任何东西是否在游戏中有意义,就是想把它做完而已。逻辑上来说,你要的那些细节我都有,但具体做出了个什么东西,我不知道,也不关心。至于这个团队的目标完不完成,跟我也是没有任何关系的。”

在他看来,那家公司的一整套用人机制就是为了加班文化而设计的。“整个团队不会一起加班,因为今天所有人都加班的话,明天就没人加班了。所以除了我们的经理每天加班以外,剩下的人都是轮流加班。”这种超负荷的工作量有时候甚至是危险的,“我有个同事加班太晚了,回家路上把车开翻了,直接翻到了路边。”

3

加班占用的时间只是问题的一方面,阅尘更受不了的是超高工作强度对心力的消耗。“即使是在那家公司工作的时候,我其实也有时间坐在家里的电脑前,但因为精力消耗过度,只能去玩一些完全不费脑子的游戏,甚至玩不来《文明》。” 他想要做自己的游戏,但“在那里的工作强度导致我回家以后脑子是混乱的,没法清楚地去想我接下来做什么”。

阅尘很早就想辞职,但因为工作签证的原因又拖了半年。如今他去了一家位于美国南部的大厂——虽然也同样以加班文化闻名,但幸运的是,他所在的工作室给了他相对灵活的时间和宽松的环境,“早晨10点前到,晚上5点以后走就不会有人说什么”。

换了新工作后,阅尘得以将宽裕的时间和精力投入到自己的游戏当中。目前他手上的副项目(Side Project)有两个。一个是自己的,另一个是与研究生同学一起合作的。

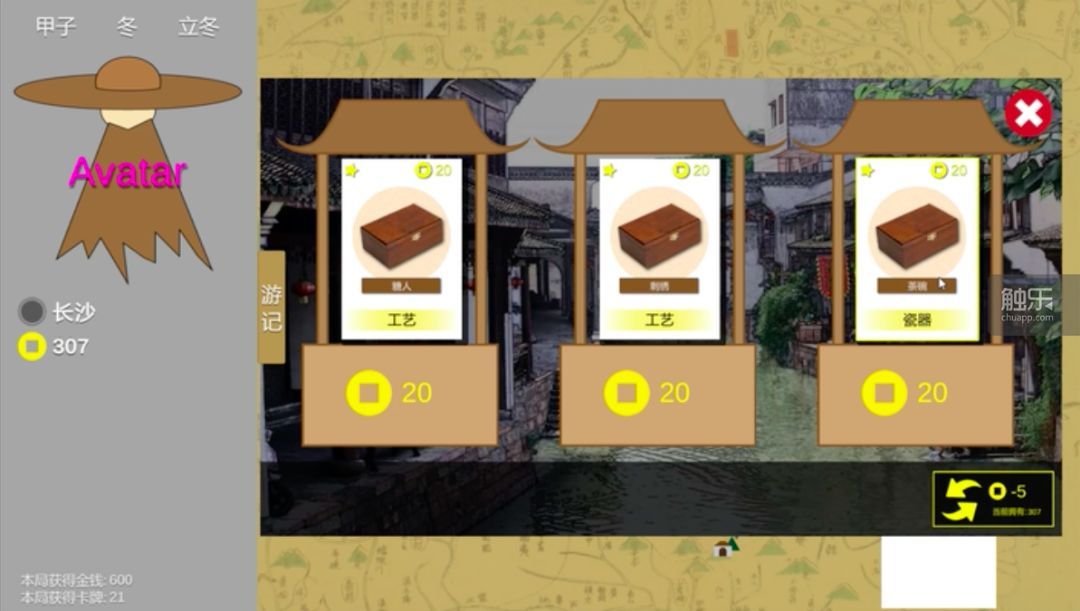

自己的项目是一个回合制卡牌游戏,讲述的是一个古代中国旅行者的故事。“最开始是我突然想到中国有《徐霞客游记》这样的东西,我就觉得旅行这件事还蛮有意思的。”

他做了一个开发日志,详细介绍自己这款游戏的设计过程

另一边,他和研究生同学一起合作的那款免费小游戏已经接近完成,过一段时间准备放上App Store试水。那是一个与吐司机有关的休闲游戏。把面包插进吐司机里,烤好了以后面包会吐出来——在这过程当中,玩家要一边抓住飞到空中的面包,一边不断地修理吐司机的故障。

阅尘的团队每周开一次线上会,每个人每周工作4~8小时。他认为这只是自己的第一步,目的是跑通整个开发和上线的流程,他希望这会让他以后做起自己的项目更加得心应手。

“我现在考虑一份工作,更多的是在看它能够给我留出多少空间去做我的副项目。”在工作之外,那些“属于自己的东西”,令他感到工作本身并不那么难熬。虽然在大厂里工作免不了要成为一颗“螺丝钉”,但阅尘已经在这份工作中获得了自己想要的东西:喜欢的城市、舒适的环境、宽松的时间表,顺便也解决了在美国的签证问题;而所需的意义感和成就感,就去自己的小事业中去找寻。

4

从某种程度上来说,“螺丝钉”感的另一个源头是高度商业化的产业中对于个性的压抑——这一点在李景明和阅尘的口中多多少少也有提及。但有趣的是,对Jeremy而言,对商业化产品和商业化逻辑的认同,正是他能够在这一行做下去的根本原因。

Jeremy大学毕业后,在国内一家大厂工作了整整3年。Jeremy认为自己当年赶上了好时候,“那3年收获确实蛮大,当时的领导对我们非常信任,有很多自由度来给我自己去发挥和尝试。”

他在3年里经手了两个项目,一个老牌MMORPG,一个对战卡牌游戏。Jeremy对这些游戏品类上手很快。“那家公司非常擅长MMO,”Jeremy说,“我自己的喜好和主流的商业品类中间有不少重合点。”

他知道这样的情况是少数。无论是当年还是现在,国内大厂中更多见的是像吴君一样在新员工培训阶段就觉得不适合的年轻人。Jeremy说,一些年轻人觉得,他们自己对主流游戏品类有大概印象,再不济也能强迫自己去看、去研究。他们以为自己能承受,但到了入职以后,强度一上来,年轻人未必做得下去。“这才看清了自己。”

Jeremy看得清自己,他清楚自己在做什么。工作3年后,Jeremy去了美国读研,读完后,顺利进入了一家位于西海岸的知名公司。无论从质量还是声名来说,那家公司的游戏都比他在国内大厂做过的项目大了好几个数量级。

Jeremy在国内工作的时候见证过游戏项目的成功,他也熟悉那种成功的范式。“成功之后,我会觉得我们这样就是游戏成功的方式。”而美国的工作打破了——或者说升级了——他的范式。Jeremy开始意识到:“每个厂商都有自己成功的方式,没有(通行的)公式。”

对他而言,一款游戏能获得商业上的成功十分重要。Jeremy对商业游戏也没什么抵触。“倒不如说我只喜欢商业游戏。”他坦白道,“假如说和商业相对的是纯艺术的话,我很难说自己以后会去做纯艺术的游戏。我对游戏的态度更多是从商业上的眼光去看。”

他将独立游戏比作博物馆里的佛像。“我在南加州一些美术博物馆常常看到从亚洲运来的佛像。它们很美,是艺术品,供我们进去拍照和鉴赏。”相比之下,商业游戏则是如今还在实用的佛像,“它们在搬到我们这之前,可能是在某个庙里让人敬拜的,能够唤起受众的一些想法,有实际的功能……就像游戏有商业上的价值一样……我不想自己的游戏像搬到博物馆里的那些佛像一样,只是给人纯当作艺术品来欣赏。”

Jeremy在某家博物馆里看到的佛像

这个比喻未必恰当,因为博物馆里的佛像塑造出来,最初也是供人崇拜的,只是时间的流逝让它们愈显珍贵罢了。但不管怎么样,按照Jeremy的逻辑,他在那家知名公司进行的项目,无疑就是庙里的一尊大佛,香火旺盛,朝拜者众。

“我们这个游戏,从表达上看,它是很特别的。但与此同时,它是推广给全世界所有人的——它针对所有人,它的主题是普世的,它是超越国际的。在这一点上,我觉得我们的游戏在商业上非常有价值,但同时它表达的东西又非常能够抓住最广大的玩家的普遍心理,我觉得是打动我的。”

5

可以看出,工作了许多年的他们,如今多半能够与自己的工作和谐共处。但这只是水面之上八分之一的冰山。水面之下,作为创作者和设计师,他们也在努力地探索更为个人的表达。

李景明这4年来做的全都是颇具美国特色的IP,而他一直梦想的是一款属于一代中国人的游戏。

“我觉得国内玩家大部分时候玩游戏,其实在文化符号上是一种被动的接受。总而言之,你所体验到的东西都隔了一层。”他说,“就好比‘GTA’系列,我们非美国人去玩,再怎么玩,再怎么熟悉这个游戏,其实对这个城市总是一种游客的态度,不会对它产生情感上的理解。”

“我希望看到的游戏——打比方说,是我从小生活的地方,是我有着回忆的地方,在游戏中听到NPC的对话都是各个城市的方言,人们带有各个地方的特点。这样的体验是完全不同的。”

在美国的生活使他得以从另一个角度和距离去观察和思考中国。

“在国内,一些习以为常的东西很容易会被忽略掉。在北美接触的是在这边的文化语境,有了一些对比之后,其实反过来也是帮助我更好地了解属于我自己的文化。”

“比如说?”

“就比如说审美上,在美国这边就会比较粗犷,毕竟它是拓荒时代建立国家,西部文化对他们的影响很大,他们喜欢冒险,喜欢呈现一个西部拓荒者的形象——混身都是泥土,脏兮兮的角色。国内没有过这样的经历,却有之前物质相对匮乏的时期,所以有一种想要摆脱这种劳动者形象的倾向,偏好更加精致的人物设计。”他说,“如果不是出国,我很难理解两边的差异。”

多元的文化背景令他领会到文化融合的美感。“一个文化受外来的影响,产生一些新的东西,内核可能还是它的内核,但拥有了新的表现形式的话,我会觉得很有魅力。”他希望自己最终做出来的作品,既能够表达对于中国的文化认同,又能够“有一些共通的、能被西方人所理解的东西在其中”。

某种程度上,李景明的方向和Jeremy不谋而合。后者更进一步,希望将来会有一个作品,“可以定义中国的流行文化”。

“当你看到这个东西,你就想到中国。我觉得在未来的这几年会出现这样的作品,会变成我们这个时代流行文化的标准。”他似乎非常乐观,“就好像《我的世界》,美国这一代小朋友就是‘MC的一代’,你看到这些方块,你就会知道这是美国最新的流行文化元素,它代表这一代的欧洲和美国的小朋友,我期待在将来的几年,国内会出现一个这样的作品。”

在Jeremy看来,有些游戏——比如《王者荣耀》或《和平精英》,当然在一定时间内非常流行,但还不足以定义一个时代的流行文化。他也提到了‘GTA’——展现了美国现代文化集大成者的游戏。“‘GTA’其实就是出现在世界各地荧幕上的美国形象,安进游戏里,你可以进去玩,在上面再加一层非常调侃、讽刺、戏谑的因素,最后这个游戏反过来又定义了一代人。”

在很多人看来,“GTA”定义了一个时代的美国流行文化

“游戏作为一种文化流行,能够引起这么多讨论。与此同时,直到几年前,‘GTA’可能都是史上最赚钱的游戏产品。”在他看来,时代意义与商业价值永远是分不开的。

“有时代性意义的游戏必须要赚钱,必须要非常赚钱。”他非常坚定地说,“如果你要能做到这种流行文化标杆地位的话,一定要在商业上非常成功。”

6

“所以,我的故事讲完了。”我对吴君说。我不知道这些故事是否回答了吴君的困惑。终究人生路径这种事,如人饮水,冷暖自知,没有标准回答。

这些故事里,让我印象最深的是阅尘在一次采访临近结束时对我说的话。他说:“我还有两年就30岁了,能做游戏的时光只有三四十年而已,最终一辈子做出来的游戏可能也没有几个。”

无论在哪里工作——是令我的朋友吴君苦苦纠结的国内大公司,还是这些受访者们身处的美国大公司,抑或是散布在世界各地的那些独立工作室——在时间面前,在“做出一款真正的好游戏”的梦想面前,人人平等。

“去美国也许不是一个解决问题的办法,”我对吴君说,“当然,留在国内也一样。让这些决定有意义的,是你知道自己想要什么、为了什么、如何得到它。别着急,慢慢来。”

元宇宙数字产业服务平台

下载「陀螺科技」APP,获取前沿深度元宇宙讯息

110777025(手游交流群)

108587679(求职招聘群)

228523944(手游运营群)

128609517(手游发行群)